창문을 여니, 선바람이 나오라 하네

아침이 새롭다. 양지와 그늘의 선이 선명하고 바람이 싱그럽다. 가을 문턱을 넘어 서 있었다. 여름을 벗어나 걷기에 나서기로 하고 약간의 먹거리와 책을 가방에 쑤셔 넣고 나섰다. 걸으니 송송 땀이 배어온다. 양천공원을 지날 쯤 ‘여기서 걸을까?’ 잠시 나태한 생각이 났지만 과감히 ‘아니야,내가 처음 목적한대로~ 고!!!‘

양천공원에서는 벼룩시장을 열려는지...조용히 분주한 움직임이 보인다. 햇살이 따갑다. 걷자 걷자....꽃향기,풀내음이 물씬하게 올라와 코끝이 향기롭다.우리 동네는 일방통행 찻길에 걷는 길이 많다. 나무도 무성해서 그늘 진 거리를 걷다보면 안면 익숙한 이들도 만나 목례도 하고, 따릉이 타고 다니는 이들도 많아서 마을 같은 도시다. 정겹다.

파란 하늘에 스케치 하듯이 쓱쓱 그린 듯한 흰 붓자국 구름이 떠있다. 잠시 넋 놓고 바라보는데 ‘딱’ 하고 무언가 떨어지는 소리에 놀랐다. 가로수 마로니에 나무 열매가 저절로 떨어져 반으로 갈라지며 열매가 튕겨져 나와 있다. ‘ 너였구나, 놀랬잖아.’ 전래동화 <혹부리 영감이야기> 가 떠올랐다. 마음을 추리고 다시 걷자. 이 길을 걸을 때마다 궁금 했는데 조각들이 여기저기에 놓여져 있다. 이름을 붙여도 보고 조각 제목도 보지만 당체 이해 안되는 것이 있다. 그냥 내 식대로 헌혈하는 피모양으로 느끼고 ‘사랑의 열매’라고 이름지어 보았다. 혼자 빙그레 웃음이 난다. 거리엔 의자도 많다. 여유로운 노인, 젊은이들이 쉬고 이야기를 나누고 있었다.

누군가가 말을 건넨다. 교회 홍보차 물휴지가 담긴 비닐팩을 주었다. 이런 정성도 갸륵하게 보시겠지.주님은. 커피가게를 지나니,상큼한 아침바람에 실리어 커피향이 코끝에서 맴돈다. 마시고 싶은 유혹에 머뭇... ‘아니야, 지금은 커피가 해로워’ 양천성당이 있는 광장으로 들어섰다. 여기저기 공사로 북적이며 일손들이 바쁘다. 저마다 제 할일로 제 갈길로 아침이 떠들썩 해진다. 나도 내 갈길을 놓치지 말고 걷자. 힘차게 경쾌하게. 거리에는 블럭마다 이름이 있다. 지금은 사랑의 거리를 걷는다. 이름마다 연유도 있다는데 여긴 도대체 모르겠다. 점심 손님준비로 식당들에선 고소한 냄새도 나오고.쉬엄쉬엄 걸으니 산들바람이 스치어 땀이 나진 않는데 난코스다. 찻길을 건너야 하고 햇살이 따갑게 내리쬔다. 양산을 펼쳤다. 여기만 지나면 숲이다.

내가 마음먹은 대로 실천할 수 있을까? 신정산 둘레길 숲으로 들어서니, 그늘지고 온도차가 확 난다. 1.5도 이상의 차이가 될까?

숲은 귀뚜라미 풀벌레, 새들의 소리에 평온한 낙원이다. 데크길을 걸으며 사람들도 무심하게 스치며 마음이 평화롭다. 아주 천천히 긴 호흡을 하면서 걷는다. 바쁠 이유가 없어. 마음 에너지 충전해야지. 앞서 가는 부부의 모습이 보기 좋다. 흰나비 하나가 팔랑팔랑 길 앞에서 날개짓 한다. ‘그래, 함께 가자구. 너랑~‘ 누구라도 좋다. 숲속의 오케스트라에 풀꽃향기, 눈을 시원하게 푸른하늘, 초록나무들, 이름모를 꽃잎사귀를 만지니 까칠하고 끈적함이 느껴진다. 각자 자신을 보호하는 방식이겠구나. 자연이 주는 오감만족이 최고다. 나무그늘 사이로 햇살이 비추어 데크길에 추상그림을 그린다. 하늘은 구름으로 데크길은 그림자로 저마다 할 수 있는 만큼 하는 모습.. 나도 따라 해야지.

숲은 수많은 이야기를 품고 있다. 사계절을 보았고 나보다 더 이전부터 살았으니. 온갖나무 새와 벌레에게 전해 들은 이야기도 느껴지는대로 보여지는대로 숲과 나누는 침묵이 있다. 달개비꽃도 반기고 아카시아 나무도 포근히 안아준다. ‘힘들지? 힘내’ 라듯이. 옆으로 기운 소나무를 타고 오르는 담쟁이 덩쿨잎을 보면서 인생 같다는 생각도 잠시 스치고 다시 깊게 숨을 들이 마시고 뱉는다. 생각은 안하고 흘러 넘쳐 나오는 무의식의 언어들이 떠오르면 받아 적어 본다.

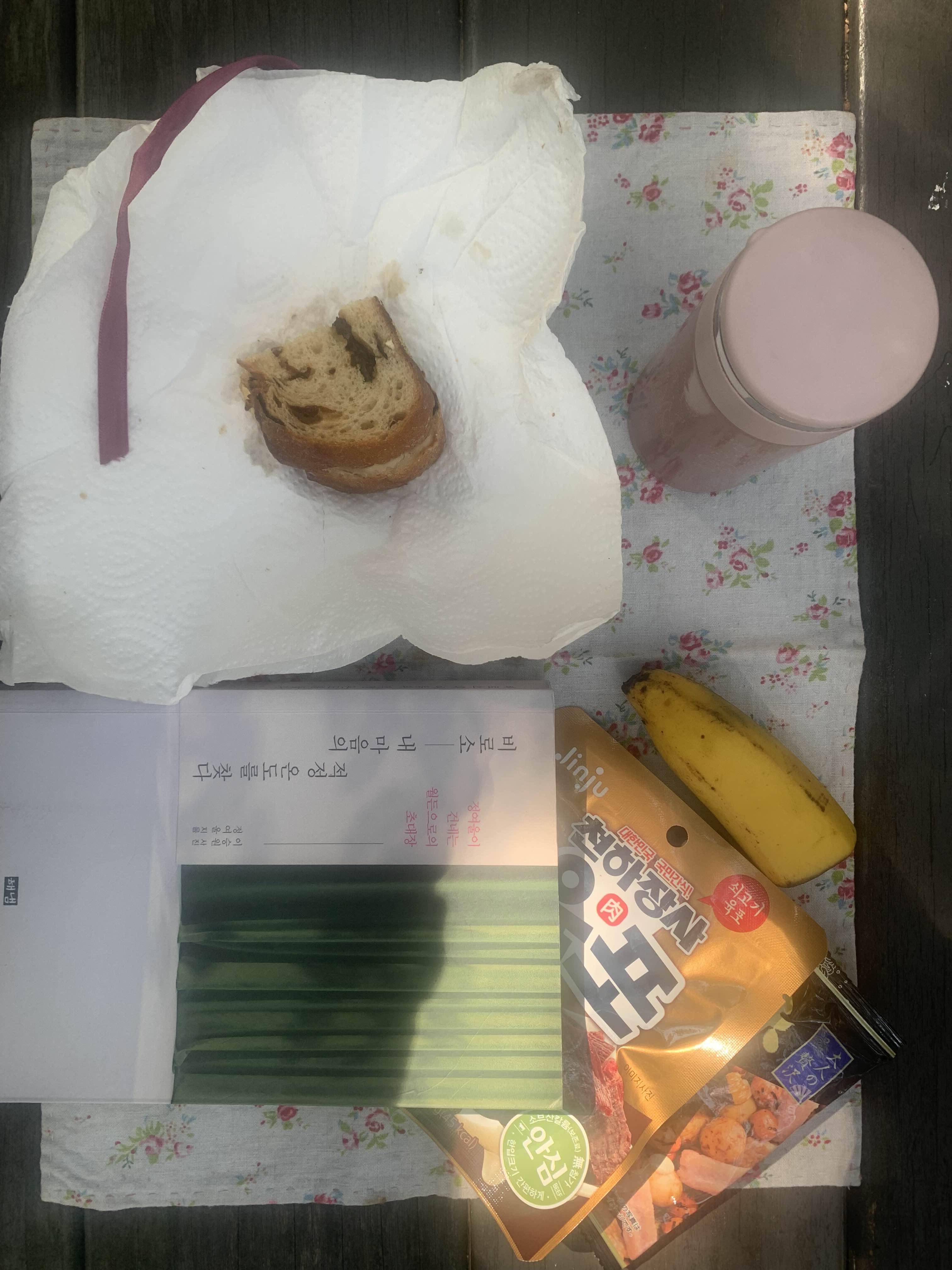

어제는 침묵중에 아주 먼 우주공간에서 본, 홀로 웅크리고 있는 내 모습이 아주 작게 느껴졌다. 다시 내 존재속에 들어 선 마음은 내가 아주 크게 보여졌다. 공간이동을 하면서 나자신의 내면을 느꼈다. 숲속 한가운데 자리를 잡고 앉았다. 의자와 탁자가 깨끗하게 정돈되어 있다. 여러 갈래로 난 길이지만 아주 많이 걸은 길이라 느낌으로 여기까지 인도했다. 입맛이 없어 주섬주섬 싸들고 온 아침식탁을 폈다. 시골식빵을 잘라 토스토에 구워서 사위가 만든 리코타 치즈와 바나나를 길고 얇게 썰어 얹은 샌드위치, 작은 보온병에 물, 육포, 과자, 바나나 반쪽. 제법 양이 많다. 나만의 숲속

소풍을 즐기자.

한권의 책이 설레게 한다. 불쑥 집어 든 <비로소 내마음의 적정온도를 찾다.> 정여울이 쓴 월든의 초대장이라는 책이다. 헨리 데이비스 소로의 일기를 읽고 그의 삶을 찾아가며 느낀 글이다. 숲속에서 살다 떠나간 소로를 따라가면서 ...

숲속의 식사는 벌레들이 자기 영역을 침범 당했다는 생각이 든 걸까? 자꾸만 들이댄다. ‘잠시 빌린거야. 곧 내어줄테니 속상해 하지마렴‘

숲에 한번 들어오면 나가기가 싫다.

오늘이 지나면 하루가 다르게 초록 나무들이 가을 빛으로 물들겠지. 저마다 울긋불긋, 갈색으로.